前幾天筆者看了一個西人的影片,有關學習中文和日文的難度,他本身兩種語言都學過,在影片中他比較了兩種語文的學習過程,最後結論是對於一個西人來說,他認為中文比日文難學,他所提出的理由很有語言根據,值得大家留意:

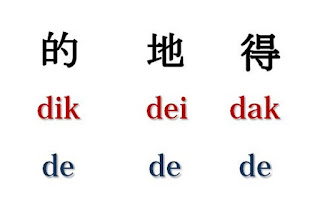

1. 很多西人都知道日文 grammar 很難,但就以為中文沒有 grammar,可是在學習過程中還是經常錯誤百出,其實中文並不是沒有 grammar,只不過中文的 grammar 不像西方語言有時態、性別、詞形變化等可見的特徵,而日文 grammar 雖然很複雜,但至少它是看得見的,有法則可循。中文要言之成理所依據的不是西式的「語法」,而是獨有的「章法」。

2. 日文有非常充足的 teaching materials,除了市面上的教科書、練習題,還有漫畫書、動漫片等娛樂性豐富的材料,但在現今的市場上堪稱設計完善的中文教材可謂少之又少,因為中文的「章法」不能套用西方的語法理論去教,而華人世界也很少具備娛樂性的教學材料。

3. 日文雖然有三種字體(characters),但平假名和片假名數量有限,而日文漢字一般也有平假名注音,不難背誦,相比之下中文每個都是獨立的字,每個字都有一個音,所以每學一個新字就要記一個讀音和一個寫法,常用的字有數千個,西人幾乎要逐個音、逐隻字背誦。

4. 日文發音相對容易,沒有很難讀的母音(vowel)和子音(consonant),而最重要是日文沒有聲調,中文相對上發音較難,有些音的變化很細微,當中最令人頭痛的是聲調,簡直是噩夢,他們可以認真地記熟單獨一個字的聲調,但當一堆字組成一個句子甚至一段文字,他們所看到的彷彿是一段曲譜,每次都要記一大堆音符。

5. 日文詞語較易記,因為日文多以響音收尾,讀音清脆響亮,容易辨認,但中文音與音之間的差別很小,音節與音節的停頓很急速,即使西人學了拼音,還要聽得很仔細才能確認是哪個字,而且容易混淆的字也不少,所以讀音複雜變相令記誦詞語加倍困難。

6. 日文詞語的音節通常是兩個以上,所以表達同一句意思,日文需要更多音節才完成,這樣可以令西人有足夠時間去辨認對話中的詞語,但中文詞語的音節通常是兩個,所以你會發現同一個句子,日文一般都比中文長,對於我們來說這樣叫做簡潔,但對於他們來說可以從對話中吸取的線索相對較少。

7. 日文有數之不盡的英文外來詞(loanwords),例如 computer,日文是「コンピュータ」,讀音是 con-piu-ta,與英文幾乎如出一轍,這給他們省下了記很多詞語的時間,但中文比較少從英文直譯過來的外來詞,他們學中文的 “computer” 說法要完完整整地記下「電腦」兩個字和讀音。

8. 很多人都說日文的敬語非常難,但中文何嘗沒有?只不過中文的敬語一般僅用於公文或非常正式的場合,以致我們自己都忽略了,但這也證明了我們為甚麼總是寫不好應用文,很多人連單單一封得體的求職信也要抄網上的範例。中文的敬語因應使用對象還細分為「敬辭」和「謙辭」:「敬辭」是尊敬他人而言的,例如「令尊」、「奉勸」、「惠顧」、「恭迎」、「垂詢」、「謹啟」、「承蒙」等;「謙辭」是自己表示謙虛的,例如「寒舍」、「犬子」、「老朽」、「敝校」、「拙著」、「愚見」、「過獎」等。